Hace unos meses, me topé con el perfil de Facebook de un viejo amigo. Solíamos ser líderes pastorales en una gran iglesia suburbana. Ahora es ateo y trabaja como “capellán humanista secular”, y parece dar mucha importancia a su “desconversión” del cristianismo.

La Biblia tiene una palabra para el rumbo de la vida de mi amigo: naufragio, como en la sobria evaluación de Pablo de dos líderes cristianos que “naufragaron en cuanto a la fe” (1 Ti 1.19). Pero después del impacto que me produjo eso, me di cuenta de que no podía juzgarlo. En cambio, el ver sus brillantes y confiadas publicaciones ateas “evangelizadoras” me hizo pensar en mi propia vida. Me pregunté por qué y cómo mi fe sigue intacta y en buen estado. Con sinceridad, a lo largo de los últimos 40 años de seguir a Cristo, ha habido momentos en los que he considerado dirigir mi pequeño bote hacia algunas rocas y alejarme. A diferencia de mi amigo, encuentro el ateísmo insostenible, pero he coqueteado con mi propia versión de naufragio: un enfoque cómodo, acogedor y menos exigente de la fe, del tipo de “Dios, no te molestaré demasiado si tú no me molestas demasiado”.

Tengo razones de peso: dudas intelectuales, mi propio corazón rebelde que quiere hacer lo que quiere, y el comportamiento de cristianos que no actúan como tales, por nombrar solo algunas. Pero la razón principal es que seguir a Cristo es muy difícil. Amar a la iglesia, caminar con los pobres, buscar la integridad sexual, practicar disciplinas espirituales, vivir con generosidad con el dinero ganado con tanto esfuerzo; la mayoría de estas cosas del Señor Jesús son contrarias al sentido común y a mí mismo. Como una vez dijo en broma el ateo del siglo XX Bertrand Russell, sobre el mandato del Señor Jesucristo de amar a nuestros enemigos: “No hay nada que decir en contra de eso, excepto que es demasiado difícil para la mayoría de nosotros practicarlo con sinceridad”.

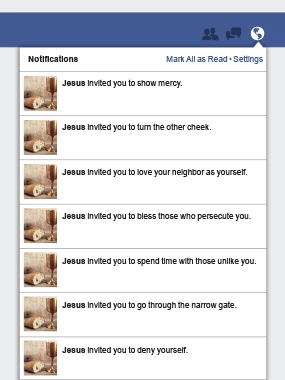

Así que, sí, a veces tengo ganas de rendirme, de hacer clic en “cancelar suscripción”, o al menos de aflojar y dejarme llevar. Hace unos seis años, estaba parado en el pasillo de galletas del supermercado Trader Joe’s en Nochebuena, considerando si debía asistir a la iglesia o no hacerlo. Después de dos décadas de tener que asistir a los servicios, esta vez no tenía que ir porque ya no era pastor y me había mudado al otro lado del país. Nadie esperaba que estuviera allí. Podía tan solo comprar unas papas fritas y quedarme en casa. Pensándolo bien, podía dejar de ir los domingos para siempre, dormir hasta tarde, leer The New York Times y comer bagels con queso crema como todos mis sofisticados amigos seculares. Tenía mi salida, y se veía bastante bien.

Así que, a la luz de la “desconversión” de mi amigo y mis aparentes buenas excusas para naufragar mi fe, me pregunté por qué sigo siendo cristiano. ¿Qué me impide abandonar mi fe o al menos diluir gran parte de ella? Puedo resumirlo en una sola palabra: Cristo. Simplemente no puedo alejarme de Él. Es demasiado amoroso, exigente, convincente, sorprendente y, de verdad, omnipotente.

El escritor secular John Jeremiah Sullivan admite con cierta timidez que todavía no puede superar lo que él llama su “fase de Cristo”. En la escuela secundaria, Sullivan entreabrió la puerta de su vida al Señor, y ahora no logra quitárselo de encima. “[Mi problema] no es que me sienta un tonto por haberlo creído todo”, escribió Sullivan. “Es que amo a Jesucristo… ¿Por qué tiene que estar inquietándome? ¿Por qué su sombra no es más amable conmigo?”.

Puedo entender la frustración de Sullivan. Solo que el Señor Jesús, en mi caso, no solo me inquieta. Me atrae. Me busca y me encuentra. Y a pesar de todas mis dudas e intentos de escapar, no puedo alejarme de Él. Con los años he aprendido que cada vez que el Señor aparece, lo hace solo como Señor, no como mi sirviente. En otras palabras, no solo lo recibo a Él; recibo todo y a todos los que están asociados con Él. Recibo la vida en sus términos, no en los míos.

Todo comienza así. A veces, cuando siento la tentación de alejarme, vuelvo a una pequeña escena en los evangelios: el Señor Jesús caminando por la orilla del mar de Galilea, diciéndole a un puñado de pescadores: “Síganme”. Me pregunto: ¿Creo que eso sucedió? Claro que sí, es una historia tranquila, nada espectacular sobre pescadores del primer siglo que arreglaban sus redes después de un duro día de trabajo. No eran místicos, locos, ni fanáticos. Eran como mecánicos de vehículos diésel, limpiando después de revisar un motor, o enfermeras quirúrgicas lavándose las manos después de una apendicetomía. Pero luego tengo que preguntarme: ¿Qué clase de persona pudo arrancar a cuatro pescadores de su negocio familiar y cambiar para siempre el rumbo de sus vidas? ¿Cómo transformó a unos hombres sin educación en líderes audaces y brillantes de una nueva revolución espiritual multiétnica, que estuvieron dispuestos a morir por su Señor y Salvador? Y el Señor Jesús hizo todo eso con solo una palabra: “Síganme”. ¿Cómo lo logró?

Mientras reflexiono en cuanto a la historia (o sobre otras cien narraciones del evangelio que tienen el mismo efecto), una vez más, tal como lo hizo hace más de cuarenta años, Él comienza a llamar a la puerta de mi corazón. Pero cuando el Señor Jesús, siendo siempre tan Jesús, aparece en su vida, Él nunca viene solo.

Cuando yo era adolescente y recién convertido, me gustaba leer un folleto llamado Mi corazón: el hogar de Cristo. Es una dulce parábola sobre cómo el Señor llama a la puerta principal y luego procede a recorrer las distintas “habitaciones” (la cocina, el estudio, el comedor, el clóset del pasillo, etc.) en el hogar del corazón del hombre. El libro todavía me conmueve, pero parece apoyar un error teológico: el Señor Jesús viene solo a mi corazón. Somos solo Él y yo, juntos pasando el rato.

La Biblia presenta una imagen muy diferente. Es más parecido a practicar la hospitalidad africana. A un amigo mío de Ruanda le gusta recordarme que cuando uno invita a un amigo africano a cenar, puede llegar con cinco o diez invitados más. Usted abre la puerta y —¡sorpresa!— se encuentra con el equivalente a todo un equipo de fútbol alineado detrás de su único invitado, todos sonriendo y esperando con confianza que los haga pasar a todos a cenar... y quizás a quedarse una semana en su casa.

Esa es una mejor comparación para explicar cómo actúa el Señor Jesús. Claro, allí está Él, siempre apareciendo como Él mismo, hablando y actuando con su estilo único. Rebosa amor y ternura, pero también se mantiene firme en todo lo que ha dicho sobre el pecado y el arrepentimiento, el cielo y el infierno, la lujuria y la ira, la codicia y el dinero, la muerte y la resurrección, las misiones mundiales y las buenas obras, y sobre su propia autoridad y poder.

Pero también hay una larga fila de otros invitados, sonriendo y esperando irrumpir en su hogar para una estadía prolongada. ¿Quiénes son? Bueno, allí están Abraham, Moisés, Rahab, Rut, David, Isaías, y todo el Antiguo Testamento, la historia que se extiende desde Génesis hasta la Ley, los Salmos y los libros proféticos, con su legión de personajes. Era evidente que al Señor Jesús le encantaba esta historia de amor apasionado e increíble con el pueblo judío, el resto de la humanidad e incluso toda la creación. Eso estaba en sus labios y en su corazón, y el Señor Jesús lo llevaba consigo a todas partes.

Y mire usted, ahí está la iglesia —los apóstoles, todo el Nuevo Testamento, y esa multitud andrajosa y a veces chiflada de santos y pecadores (pero en su mayoría solo santos pecadores). Pero no son solo las personas y los líderes espirituales de su iglesia; son todos los seguidores de Cristo esparcidos por todo el mundo, “de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas”, dispersos a lo largo de 2.000 años de historia de la iglesia (Ap 7.9). A veces, le sacarán de quicio e incluso le romperán el corazón. Pero ellos siempre vienen con el Señor Jesús, y usted llega a amarlos y aprender de ellos.

Justo detrás del Señor están los pobres y los perdidos, las personas en su vida que necesitan un Salvador —los poderosos y los marginados, los arrogantes y los quebrantados, los religiosos autosuficientes y los secularistas engreídos. Ahí está la mujer guatemalteca indocumentada que trabaja 12 horas al día en un restaurante. Y ahí está su dentista, el Dr. Ted, el agnóstico amable pero espiritualmente dormido. No todo el mundo se presenta con el Señor Jesús en su puerta, solo las personas que usted puede tocar con su pequeña vida.

Así que ahí están —el Señor Jesús y su forma de vida, el Señor Jesús y sus amores— de pie en su puerta.

Pero antes de que usted se sienta abrumado, recuerde que el Señor Jesús también está allí, al frente y en el centro, con la cabeza echada hacia atrás sonriendo. Así que si usted se pregunta cómo va a amar y disfrutar a esta banda heterogénea, Él está allí para ayudarle a hacer lo que es contrario al sentido común.

El pastor y autor Tim Keller compara el señorío de Jesucristo con un “terremoto de vida”. Piense en un camión grande pasando por un pequeño puente, dice Keller. Todo el puente se sacude en la presencia del camión. Es un terremoto de puente. O piense en un hombre enorme pisando el hielo delgado en el que está parado, haciendo que el hielo se agriete y tiemble. Es un terremoto de hielo. Ahora piense en el Señor Jesús entrando en su vida. Si Él es solo otra figura histórica famosa, un revolucionario mesiánico más, o incluso el maestro supremo del amor y la tolerancia, puede encajar perfectamente en una vida pequeña. Pero si Él es “el Señor”, entonces cada vez que Él entra en su hogar o en el mío, habrá un terremoto de vida. Y con eso, escribe Keller, “Todo se reordena... Cualquier punto de vista, cualquier convicción, cualquier idea, cualquier comportamiento, cualquier relación, puede que Él la cambie o no, pero al comenzar la relación usted tiene que decir: ‘Que Él tenga en todo la primacía’”. (Vea Col 1.18 LBLA).

En última instancia, este terremoto de vida no es sombrío ni triste, porque el Señor Jesús también aparece con algo más: promesas exuberantes, extravagantes y pródigas. Promesas como: Los mansos recibirán la tierra por heredad, los que lloran recibirán consolación, los que tienen hambre y sed serán saciados, y los misericordiosos alcanzarán misericordia (Mt 5.3-11). O promesas como: Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna (Mt 19.29). O, El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo o una perla preciosa (Mt 13.44-46). No es de extrañar que Pedro, ante el profundo costo del Señorío de Jesucristo, pudiera proclamar: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Jn 6.68, 69).

Gracias a Dios, salí de Trader Joe’s esa Nochebuena y fui a la iglesia. No siempre era fácil, pero regresaba cada domingo también. Me alegra haberlo hecho. Y en cuanto al Señor Jesús y su séquito, sí, siguen aquí, causando santos alborotos y creando mucha alegría.